2023年,北京大学高等人文研究院与“全球研究论坛”平台联合举行 “学术前沿:人文与社会科学的范式突破与

再理论化(2023)——‘未来记忆’国际青年学者讲座系列特别专场”。该活动由纽约州立大学陈丹丹教授策划召集。

“专场”笔谈中有五篇佳作刊载于2024年第6期《学术月刊》,其中,本篇《殊途同归:当哲学遇到历史学》作者为

长江商学院研究学者、北京大学高等人文研究院研究员王建宝。

当哲学遇到历史学,历史学实体化了(substantialized)哲学,哲学则塑造了历史,也引领了历史学。历史学揭示了人类活动之历史的意义(historical significance),哲学则贞定了某些历史的意义之历史性的意义(historic significance)。1哲学与历史学相辅相成,一起为人类共同体建立历史意识,形成文化认同,可谓殊途而同归。

一

当哲学遇到历史学

学科分离是其来有自,学科融合也是大势所趋。罗尔斯经常讲到,当西季威克和马歇尔在1896年分家以后,就产生了两个互相看不起、但是对彼此都没有益处的群体,即哲学家和经济学家群体。2由此溯源,亚当·斯密首先是格拉斯哥大学的道德神学家,然后算是一名哲学家,至于“经济学家”,那是后死者给他贴的标签而已。

哲学和历史学的关系或许比经济学和哲学的关系更加复杂。

(图源网络)

首先,哲学没有进入历史,而是塑造了历史。孔子作《春秋》而乱臣贼子惧。武王伐纣或许充满了血腥,但是孟子曰:“尽信《书》,则不如无《书》;吾于《武成》,取二三策而已矣。”3上古更不是充满田园牧歌式的美好,但是“仲尼祖述尧舜,宪章文武”,孟子“言必称尧舜”。为何如此传历史?“盖君子创业垂统,为可继也。”孔孟诚不我欺哉!

其次,历史学实体化了哲学。章实斋曰“六经皆史”,又立志“以班马之业而明程朱之道”,这是历史学对哲学的实体化。钱宾四备受批评的温情脉脉的国史观经受住了出土文献的检验,顾颉刚等人则被判为“疑古过勇”。

第三,哲学引导历史学,士林有佳话。张光直认为他的连续与突破的历史观是深受杜维明先生“存有的连续性”(Continuity of Being)之哲学思想的影响,张先生由此认为,“从史前到文明的过渡中,中国社会的主要成分有多方面的、重要的连续性”。4柯文教授晚年认为他回应乃师费正清的“刺激反应论”而提出来的“中国中心论”在杜维明的非区域性的“文化中国”论域中是不敷使用的。5这是现代哲学引导历史学的显例。当然历史学家何炳棣对哲学家杜维明的仁与礼之间创造性张力之论的批判则说明历史学与哲学亦有互相砥砺之时。6其实,何、杜二师,私交很好,比如有一次何与杜在同游多伦多之后,何先生对杜先生说自己退休之后是不会住在多伦多的,因为此地没有一个好的中餐馆。当然,历史学内部也有很多争论,何炳棣本人与芝加哥大学汉学家顾立雅(H. G. Creel)有关古代史的争议,和张光直先生在考古领域的冲突,都是北美学术界同行经常讨论的轶事。

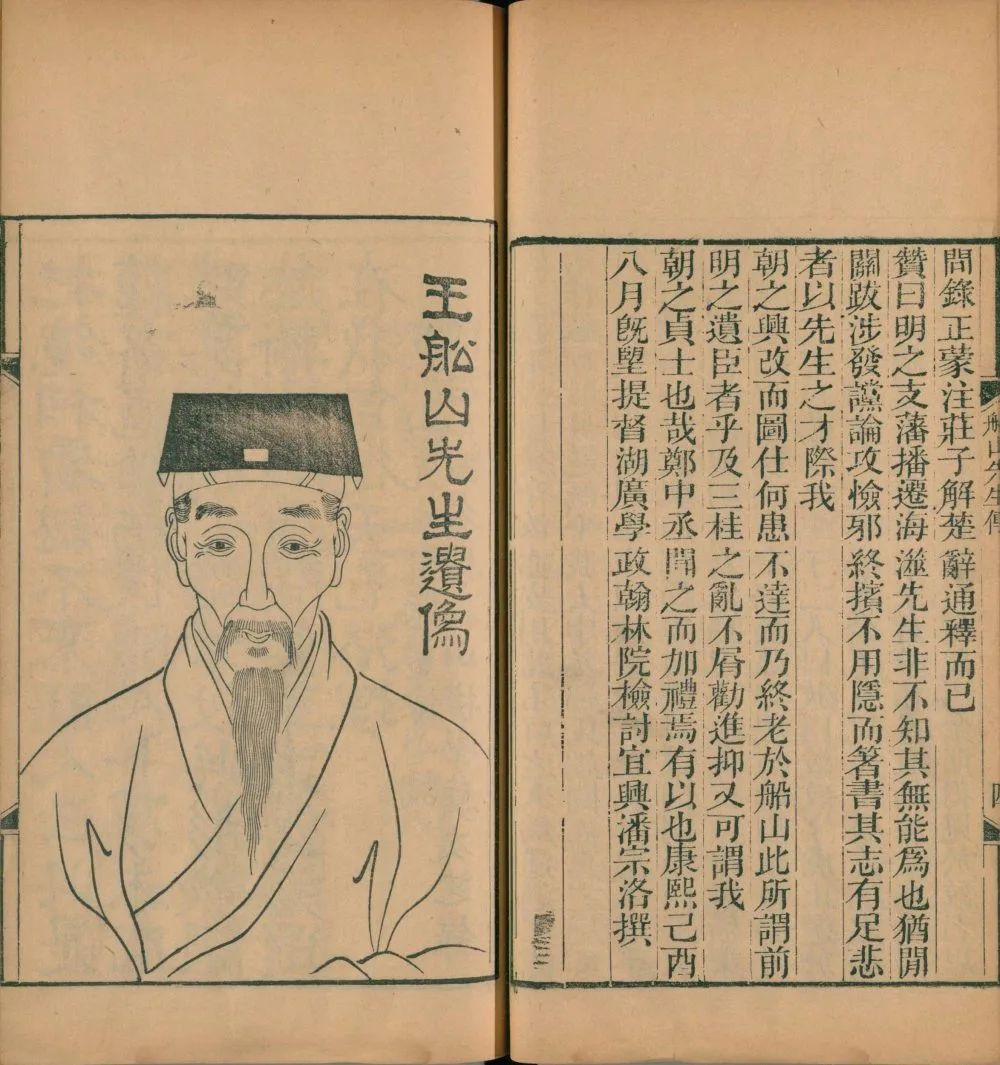

(图源网络)

第四,论古必恕:超越古今之辨。至于门阀贵族之消失,无论是“猝亡派”还是“衰退派”,总归是门阀贵族在宋朝的政治中已经不占主导地位,欧阳修、范仲淹等一批科举新贵登上了历史舞台。内藤湖南的唐宋鼎革论与朱熹的道统论,则体现了不同的哲学观。内藤子之论或有线性历史观的痕迹,朱子之论或是儒家理想的返本开新。朱子曰:“天运循环,无往不复。宋德隆盛,治教休明。于是河南程氏两夫子出,而有以接乎孟氏之传。”然,章实斋教导“论古必恕”,杜维明则认为,“不能把产生一种观念的历史因缘和这个观念自身的哲学意蕴混为一谈”。这是杜先生对列文森的“历史的意义”与“历史性的意义”之诠释。7

第五,论今“不忠”:超越中西之分。所谓论今“不忠”,是说在讨论近现代历史的时候,既不能只忠于西方中心论也不能只忠于中国中心论,因为“纯粹的中国中心论也许比西方中心论离真相或者真理更远”。只有以全球视野,会通中西,或可超越中西之分。

(图源网络)

格义于东西,哲学上的休谟难题在宋明理学中或已经被化解,实然和应然被打成一片,事实判断和价值判断被融为一体,所谓鸢飞戾天,彻上彻下,活泼泼的生命之本体就发用成功夫,而人伦日用的功夫自然地在涵摄本体,形成即功夫即本体、即活动即存有的活生生的人,就在此地,上下为宇,就在此时,古今为宙,此谓“道器合一”。葛瑞汉认为宋明理学没有失败,是自己本人早年认识上的不足。在这种哲学观下,人、神不能两分,天、人不可悬隔,太史公“亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言”。章实斋提出“史家之书,非徒纪事,亦以明道”,此谓“即器求道”。在这样的哲学传统中,王阳明认为,“大人者,以天地万物为一体者也。其视天下犹一家,中国犹一人焉”。

于是,不同的哲学观导致在东西方出现了儒家的天下观与欧洲的民族国家观。天下观的政府不同于现代民族国家的政府。天朝的财政是维持一个基本的文官队伍而已,政府没必要去花那么多钱,这不是一种重商主义的政府。如是,明清之政府都是弱政府,都不是可以“举全国之力”的强政府,当然也不像现代西方现代民族国家政府那样具有扩张性。现代民族国家政府是把民间财富汲取为国家财政的“最小的恶”的政府,许倬云甚至认为国家只是16世纪欧洲出现的落后的概念。与之相对,文化中国视域下的政府是以性善论为其哲学基础的,组织政府的目的是为了创造公共善,比如尧舜耕猎、后稷兴农、大禹治水等历史事件。扩而言之,本次会议所及之重商主义政府采取的高税收的基本国策和奥斯曼帝国的供给主义之对比,也体现了这种差异。

(图源网络)

从东西方比较的视野看,欧洲自然法和明清之际新经学的区分也意味深长。历史学家之17世纪儒学崩溃论与哲学家牟宗三的结论虽然是一样的,但是对其理解是不一样的。牟宗三认为刘宗周殉国以后儒学的慧命终止了,牟门高弟杜维明推动的儒学第三期的发展是为儒家这个地方价值开显其全球意义,实现否极泰来。这是哲学的理解,不是历史学的理解,不是线性化的文明范式论以及区域化的民族国家论。据此,现代中国之建立的过程或许是列文森观察到的从天下被压缩成一个“民族国家”的“现代化”过程,“中国人失去了天下,犹如犹太人失去了祖国”。

第六,殊途同归。“哲学史”本身是以历史依附于哲学而成就哲学本身的,是哲学的历史而不是历史的哲学,哲学史本身就是哲学而不仅仅是历史。把哲学系并入历史学系的笑话一直在燕园传播,但从来没有付诸实施。不过,思想史是以思想依附于历史而称其为历史的思想,由此构成思想的历史。思想史是历史的一部分而不是脱离历史而存在的思想。凡俗的历史事实和超越的价值理想是二者不同的依傍。如果说孔子与巫觋是“同途而殊归”,哲学与历史学则是“殊途而同归”。8

二

先立乎其大:

立于本心之基的哲学与历史学

无论哲学还是历史学,价值虚无与心态开放,表面类似而根源不同。哲学或许是为了消解超越性的焦虑(Transcendental Anxiety),历史学则是为了建构具体的认同(Concrete Identity)。杜维明首先在1960年代把艾律克森的Identity翻译成中文的“认同”。甲子之后,“认同”成为一个全球热点问题。

(图源网络)

在认同问题上,借用历史学家所感叹之“过元门而不入”,元朝的“元”,实际上也是大哉乾元的“元”。学者的“元”在哪里?就是先立乎其大者,则其小者不能夺也。学者如何能够先立乎其大呢?如何消解超越性的焦虑呢?“学问之道无他,求其放心而已。”9那么,放失的本心在哪里呢?这可能是每个人面临的一个共同的挑战。申而言之,无论哲学还是历史学乃至其他学科之研究,学术是“柴”,思想是“火”,文化是“光”。砍来的学术之“柴”能不能烧出思想的“火”,时也?命也夫?《船山遗书》在船山先生归道山之后两百多年才烧出思想的“火”。同样,思想的“火”能不能发出文化的“光”,照到千家万户,形成一种化民成俗的效果,又不知要经几世、历几劫?在这样的一个过程中,如何形成具有批判精神的群体共同意识?如何建立文化认同?如何建立“我们”?可能是学者的责任所在。不过,学术之“柴”是烂于荒山,并未传诸后世,还是能够究天人之际、通古今之变、立天地之心,实现化民成俗的目的,这是一种知其不可而为之的悲剧意识,杜维明说:“儒家的悲剧更深刻,更有现实意义,更和我们日常生活相联系……所以古典儒家的悲剧就是孟子讲的舜的故事……在这样一个环境里,这种悲剧的意识不是希腊的悲剧意识,是儒家的悲剧意识。”10

(图源网络)

道术为天下裂是时代使然,学术为时代转是总体趋势。在唐初有王勃和骆宾王,到唐末则出现李商隐和温庭筠。赵鼎新认为欧美学术界的现状亦如是。在时代向上的时候出现了包括苏格兰启蒙思想家、德国古典哲学家等在内的大师大德。但是在第二次世界大战以后出生的这些学者总体上气象不够。这不是他们个人才具不行,而是一个时代的衰落,时代的衰落也意味着学术的转变甚至衰落。笔者有幸见过罗伯特·贝拉和哈贝马斯,他们都是1920年代出生的人,第二次世界大战结束的时候,已经到了舞象之年,他们具有非常深刻的学术自觉和敏锐的问题意识。第二次世界大战以后出生的这些学者,是不是有这种气象?艾略特揭櫫个人才具(individual talent),意思是个人在传承文明的同时也是在塑造文明之未来的,这就是北京大学高等人文研究院设立“未来记忆”讲座的本意所在,所谓斯文在兹,再造斯文。申言之,儒家有其超越的面向,儒家是来转世的而不是韦伯所看到的为世所转。确实,儒家有曲学阿世而为世所转者,有化民成俗而转世者,有即凡而圣而内在超越者,兹不赘述。

(图源网络)

总之,哲学与历史学相辅相成,哲学和历史学本身都还没有进入历史。哲学的太阳从希腊升起,但是不会在希腊降落。2018年第24届世界哲学大会在北京召开这件历史事实本身就说明哲学没有进入历史。反观历史,历史很吊诡(paradox)。美国的历史很短,但是它的历史负担很重,明清之际的学生档案在哈佛大学不难查到,美国艺术人文学院(AAAS)成立于1780年(清乾隆四十五年)。中国的历史很长,但是现代中国人几乎没有历史负担,在经过一次次的运动和革命之后,现在的中国人很难有这种历史的沉重感,甚至被调侃“数典忘祖”,在中国,“我们”几乎看不到持续百年以上的学会、俱乐部或报纸杂志,许多大学凑出来的“百年校庆”让人唏嘘不已,有的甚至沦为笑谈。有人比附太学为大学,则又是史观不同之显例,韦伯对此早有警觉。

(图源网络)

行文至此,OpenAl发布了Sora,ChatGPT在不断进化,人类已有的出版物几乎被OpenAI全部输入到训练系统。在新时代,学者如何继续贡献思想,体现其创造性?出入“两希”(希腊语和希伯来语),当代学界宛若是一个从李白到李商隐、从杜甫到杜牧的过程,此非关学者个人才具(individual talent),而是一个时代的衰落。返归“六经”,儒学是即哲学即历史学的,其践履过程本身就是历史之展开,是扎根于人伦现实土壤上以掘井及泉的精神不断地把人之主体性加深(deepening subjectivity)以建立起更深刻的主体性(deepened subjectivity)的过程。在此过程中,儒家向上保持自身的开放性和包容性,最终实现其普遍性和涵盖性,臻至唐君毅、杜维明师弟体悟的天德流行之境界。如是,哲学和历史学都能够灵根自植,实现一阳来复,此之谓“范式突破与再理论化”?

注释

1. 见杜维明先生有关“克己复礼为仁”争论的系统检释与回应,载台湾“中研院”2015年专号。

2. 罗尔斯:《政治哲学史讲义·休谟讲座》,杨通进、李丽丽、林航泽,北京:中国社会科学出版社,2011年,第163页。

3. 出自《孟子·尽心下》。

4. 张光直:《考古学专题六讲》,北京:文物出版社,1986年,第12-13页。

5. 柯文:《在中国发现历史:中国中心观在美国的兴起》,林同奇译,北京:社会科学文献出版社,2017年,第75页,注42:“中国海外移民包含了不同形式的去领域化。其中一个特别的例子是杜维明所提倡的‘文化中国’概念。就其内涵而言,文化中国是指一组被客观地定义为‘中国的’价值、行为模式、观念及传统,并成为‘中国人’主观认同的归属。就其策略而言,文化中国的观念提供了海外华人移民借以诉说、型构乃至定义中国与中国性的途径,而不需要住在地理与政治空间上的中国。参见Wei-ming Tu, ‘Cultural China: The Periphery as the Center,’ Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences, 120(2) (Spring 1991): 1-31; Paul A. Cohen, ‘Cultural China: Some Definitional Issues,’ Philosophy East and West, 43(3) (July1993): 557-563.”

6. 何炳棣:《答孙国栋教授<“克己复礼为仁”争论平议>》,《二十一世纪》1992年10月号。

7. 见杜维明先生有关“克己复礼为仁”争论的系统检释与回应,载台湾“中研院”2015年专号。

8. 参加丁为祥:《中国哲学通史·明代卷》(学术版),南京:江苏人民出版社,2022年,第3-7页。

9. 出自《孟子·告子上》。

10. 杜维明:《杜维明访谈集(21世纪卷)》,北京:北京大学出版社,2015年,第300-301页。

Copyright@2014北京大学高等人文研究院 京ICP备案1253235 地址:北京市海淀区颐和园路五号北京大学李兆基人文学苑4号楼 技术支持:iWing