2022年5月24日, 北京大学高等人文研究院“精神人文主义·云讲堂”第二十九讲在线上举行, 题为“中国历史上的‘学道人’群体及其思想史上的意义”。本次讲座由美国亚利桑那大学佛教研究中心主任、东亚研究系吴疆教授主讲,北京大学高等人文研究院副研究员、长江商学院研究学者王建宝博士主持。北京大学高等人文研究院院长杜维明先生在线出席。本次讲座中,吴疆教授通过关切“学道人”这一特殊的群体,探究中国思想史的变迁。他采取了跨学科视角,在融会贯通宗教史、哲学史、观念史、思想史、社会史等不同学科的基础之上,尤其注重在年鉴学派的“心态”史、表演行事理论、书籍史(请注意书籍史研究文本的演化而不同于目录学,其重要的隐含假设是“书籍以及阅读书写的变化会引发思想心态的变化)、地域史、群体研究等领域的视角中切换,以此将静态的文本激活,描绘一幅生动圆融的中国思想观念变迁图。

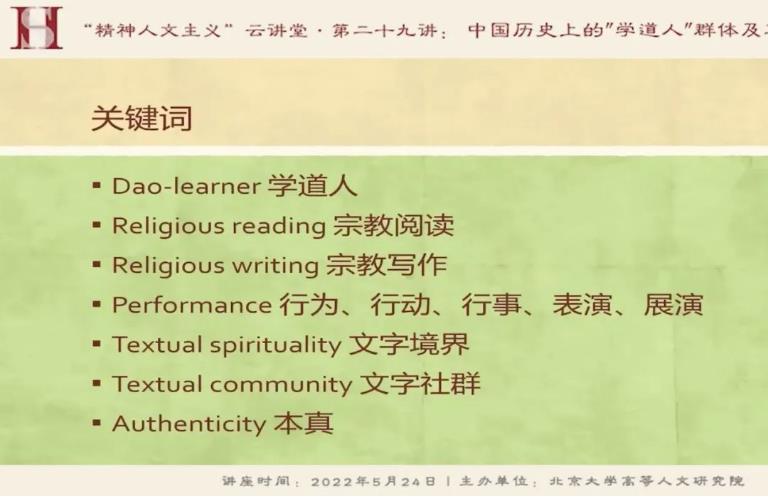

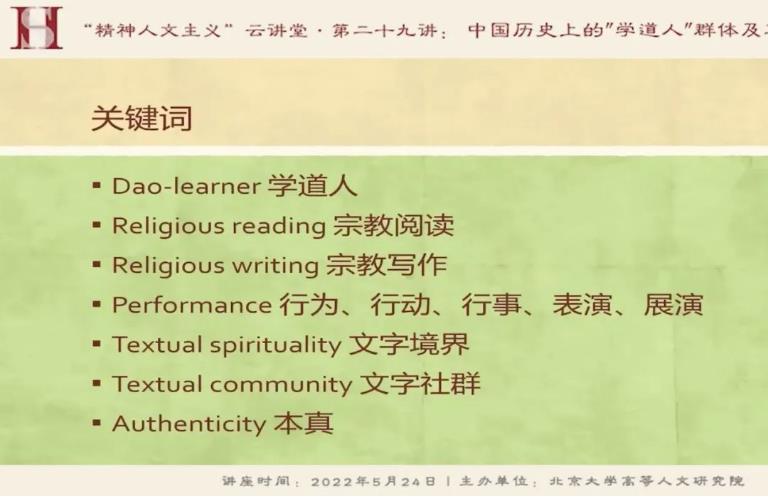

这种跨学科的研究方法也带来了一些挑战,尤其是将西方理论引入中国传统文化研究的过程中一些专有名词的译介问题。下图中,吴疆教授提供了本次讲座主讲内容中一些重要概念的汉译。在之后展开介绍的内容中,当读者遇到这些词汇时联想它们在英语原境中的含义或能更精准地进行理解。

(图源讲座直播:关键词)

注:本场讲座的内容在吴疆教授之前的两篇文章(见下图)的基础上以“学道人”为核心做了一定的延展,由于相关研究还在进行中,部分观点仍处在假设阶段,还未能完全得到论证。

(图源讲座直播:背景和出处)

“学道人”常被英译为“scholar” (学者) 或者“student” (学生),但这两种翻译学道人并不是一般的学者或学生。此外,虽然在早期佛教典籍中,“学道人”是专指学习道家的人,但后来出现了更深厚的意义,而脱离了道家修仙者这一意思。“学道人” (dao-learner) 是中国历史文献中对一批有志于探索终极真理,提高精神修养,有一定教育水平并广泛阅读宗教典籍的人群的统称。在特定的历史时期,这一称谓有着更加具体的指称。这一群体产生于中国隋唐中古时代社会生产的发展的背景,这一时期读、写等文本文化的演化,以及交通、人流的进一步繁荣,以及社会阶层的逐步分化和多样,一部分具有一定读写能力(并不一定需要达到士大夫的文化水平)的跨阶层人士热衷于探索宇宙和生命的本来意义,并在现有封建体制、宗教场所的边缘形成流动的社群,涌现出具有宗教魅力的领袖。在这一社群之中,口头传播、现场演法、和书写文化占有重要位置。在印刷文化普及之后,能够产生现场亲历感的口头和写本文化仍然在这一群体的精神生活中占有重要地位。虽然这一群体的边界比较模糊,而且它的成员最终向儒、释、道等体制化宗派分流,但是他们在中国思想史和历史的转折时期曾经发挥着重要的作用,推动新思想和新学派的产生。具体而言,“学道人”群体代表了中国文化中追求精神超越、思想自由、人格独立、身心合一地体验生活的一批特殊的知识人群,是精神人文主义的一种具体表现。值得注意的是,“学道人”群体并非等同于古代十大夫阶层或儒释道僧团群体。它是跨越社会等级、打破传统身份、宗教归属的标签,并以对宗教文本的释读、结合自我身心和实修体验为根本,通过文字活动相联络的虚拟组合体。更重要的是,中国思想史的变迁与中国历史上知识阶层的人群变化有关。在重大思想变迁过程中,都可以看到“学道人”的影子。“学道人”文化对中国宗教文化产生了深远的影响:首先是超越宗派限制,追求无等差、全称、终极真理,因而产生三教合一等调和论;其次是强调身心合一的个人实践主义,因而反对经院主义以及宗派体系;再次,在教理上,追求“以一含多”的终极经典,如《金刚经》、《坛经》、《楞严经》等,带有初学者普及读物的非专业化语言特点。最后,在组织形式上,倾向于形成以文本的阅读、书写、编辑为中心的“文字社群。”本次讲座中,吴疆教授将从早期禅宗的兴起出发,以晚唐护法宰相裴休(791-864)、北宋初期的文人晁迥(948-1031)、晚明“左派王学”李贽(1527-1602)这三位关键“学道人”及其代表的重要历史转折点为线索,挖掘中国文化的一个潜在传统。而吴疆教授也提醒我们注意这几个时期的历史背景之间的巨大差异,以及中国文化的变迁。考虑到讲座时间有限,吴疆教授将简要介绍前三部分,而重点讲解作为“学道人”的晚明异人狂禅代表李贽。禅宗研究是一极富有创新性的领域,得益于敦煌文献的发现,相关研究资料也很多。同时也得力于胡适、铃木大拙、石井修道、柳田圣山等中日学者几十年来广泛挖掘禅宗早期典籍的努力,禅宗研究领域很成熟,但依然有许多待解决的问题,比如“学道人”。初期禅籍中对学道人的指称较为简单。《坛经》开篇即言:“刺史遂令门人僧法海集记,流行后代,与学道者承此宗旨,递相传授,有所依约,以为禀承,说此《坛经》。” 此处学道人仅有学生 (student, follower) 的意味。敦煌本《坛经》中出现了十几处“学道之人”,譬如:“学道之人作意,莫言先定发惠,先惠发定,定惠各别”、“学道之人能自观,即与悟人同一例。惠能今传此顿教,愿学之人同一体”等。可见在六祖时代,“学道人”已经作为一种语言现象出现在典籍中了。从“学道人”为切入口解读史料时,哲学思想是次要的,而更要紧的是从社会史的视角出发,根据敦煌文献中所反映的阅读和书写的情况的角度看它们如何反应了参与者社会背景的蛛丝马迹。“学道人”的相关文本中比较反感佛经的注疏,而更注重对于体验和实修的所指和描述,这一特质解释了很多从义理角度难以理解的历史现象。如此解读文本可知,六祖时代学道人的队伍已囊括多样化的从业者,包括僧、俗、宰官、下层官僚(这一群体对宗教渴求强烈,有较好的语言组织能力,且流动性强,非常值得学者深入探究)、军士等。这些参与者的共同特点在于,具有一定知识水平和读写能力,处于社会阶层的边缘、僧团主流的外围和另类、具有旅行游走的条件和意愿、渴望解决基本的精神问题、追求体验和实修。受制于读写能力,口头传播和现场参加仍然在这一群体中占有重要地位,产生了语录、公案等原型的私人记录。总体而言,这是一项由外向内的运动。这一群体的领袖人物被公认为代表,并通过其成员口头和书面的再创造,成为社会所接受的开创者,并通过来自社会的外在压力,使僧团接受新的禅宗传统的形成和制度化。

晚唐护法宰相裴休(791-864)

注:吴疆老师发表的有关裴休的六十余页论文在原稿的基础上特意删减了四十余页与“学道人”有关的内容,计划扩充内容后再另行发表。

(图片来源网络:裴休)

裴休任相国的唐宣宗时期正是武宗灭佛之后,佛法复兴的年代。裴休是禅宗大师宗密的学生,与宗密关系不一般。宗密的许多著作都是与裴休的问答,裴休也为其著作作序。宗密去世之后,裴休又将黄檗希运禅师请到宣州,并亲自记录其语录为禅宗经典《传心法要》。虽然裴休从未自称学道人(此时“学道人”一词在禅师的角度来看相对负面,意指还未达成终极的修行结果),但《传心法要》中出现了十四次“学道人”,可见从黄檗希运的角度来看,裴休就是学道人。

裴休本人的著作《劝发菩提心论》曾一度失传于宋,现在收录于《续藏经》的本子是后来在日本发现的。另外,现在也发现了《劝发菩提心论》的西夏文译本。裴休与宗密一同被尊为华严祖师般的人物,其著作也在西夏地区广泛流传。《劝发菩提心论》凸显了以“学”为中心的实修精神导向。裴休认为“学”的意义在于读经、诠释、书写和编辑(编纂),其著作也展现了汇通融合的精神特点。他抨击时人局限于某一宗派的特点,强调打破“局”的限制,达到“通”的境界。“学道人”对三教合一的追求在此语境下就毫不奇怪了。裴休有自己的一套以处理并理解文本为核心的学道体系(见下图)。他认为“经”类似于地图,但是最终的目的是达到“观”——提高精神修养,而“注”的作用则是上到高台(即思想境界提升)的钥匙。

(图源讲座直播:裴休对经、注、观三者关系的理解)

北宋初期的文人晁迥(948-1031)

北宋初期,印刷文化普及,更多的平民百姓能买书、读书,以阅读为乐,读书人群体大量出现,而不仅限于士大夫。漆侠先生1996年即在其文章《晁迥与宋学——儒佛思想的渗透与宋学的形成》中细致讨论了晁迥其人其学——没没无闻却有极高的学术成就。而漆侠先生的核心观点则源于其师邓广铭(恭三)先生在《王安石在北宋儒家学派中的地位》一文中对晁迥的高度评价:“吸收和汲引释道两家心性义理之学于儒家学说之中”。对宋学的结构“产生了重要的影响和作用”,是“这一学术取向初期的代表人物”。晁氏家族是两宋时期的世家望族,尤以藏书多闻名。晁迥深受家族熏陶,以藏书为职业,以读书为生活追求。他著作甚多,但大多是读书笔记性质,在当时并不流行,是数百年后明代族人重刻后才真正产生影响。他主要的“学道”著作有《道院集》十五卷(经王古删定为《道院集要》三卷)、《法藏碎金录》十卷、《昭德新编》三卷,其中“学道人”满目可见。由此可知,不同于裴休对“学道人”身份的避而不谈,晁迥自诩为“学道人”。

(图片来源网络:晁迥《道院集》)

而晁迥又与裴休一样强调汇通融合,认为儒释道三家思想彼此相通。晁迥与儒释道三家都有很深的渊源,他曾为惠昕本《六祖坛经》题跋,另有传言称“晁文元早从刘海蟾学道。《宋史》云:“迥通释老之书,持养生之说,而不喜术数之言。” 他具有读书笔记和杂感性质的著作不仅反映了他读写中丰富的精神生活,更展现了以他为代表的北宋初期“学道人”群体读写程度的提高。这一时期,宗教书籍在“学道人”群体中普及,且与“读书”文化相互影响渗透。

晁迥的著作也启发吴疆教授提出了一个假设:读书方式的转变是否发生在北宋初期?早期古人读书普遍采用“朗读”的方式,但晁迥的著作反映他基本都是默读。吴疆教授认为,静虑默读或许正是在这一时期出现并流行,而这一时期也同样见证了适合私人阅读的禅宗文字结集的大量印刷和流转。

晚明“左派王学”李贽(1527-1602)

(图源网络:李贽)

01 李贽与晚明的“学道人”群体

在李贽最受追捧的时代,禅宗还没有真正登上历史舞台,但是李贽把禅宗的思想引入是大夫群体中。李贽在泉州长大,据称他家里是穆斯林。他是少数不应会试而直接以举人身份做到知府的官员。然而他后来对官僚身份非常厌恶,故辞官,受耿氏兄弟邀请,迁居黄州(今湖北将军县),此后又移居麻城芝佛院。李贽是当时异人狂禅的代表,他非儒非佛,融合杂糅三教 (non-compartmentalization):儒者出身,做过地方官,又被儒家群体排斥;寺庙寄居,剃度却不守戒,偶尔住持不在时甚至会客串法会。然而,他的著作畅销,可被看作是“畅销作家的祖师爷”,在商业出版界大受欢迎。李贽常常在自己的著作中提及“学道人”,可见其对“学道人”这一身份充满认同感。从“学道人”的角度看李贽,他并非只是一个孤立的个体,而是串联起这一时期 “学道人”群体的代表。李贽通过书信、写作与南京、北京的士大夫群体保持着密切联系——与李贽交往深厚者有公安三袁(袁宗道、袁宏道、袁中道),甚至还与利玛窦有过面谈。李贽也是泰州学派的代表人物,这一学派包括了王艮、何心隐、颜均、韩贞、罗汝芳、邓豁渠、焦竑等。黄宗羲将他们归为同一教派或许也考量到了其中许多人都有内在联系。值得注意的是,王艮是盐商,颜均和韩贞是农民,而焦竑在国子监修史——泰州学派并不全是士大夫,却也因此契合了“学道人”群体涉及各行各业的特征。02

阅读与书写在“文字境界”形成中的作用“文字境界” (textual spirituality) 是在与宗教有关的阅读、书写、编纂、以及流传等文字活动中所获得的一种精神状态。明末书籍文化的发达催生了“文字境界”这一现象,与“学道人”群体密切相关。因为学道人普遍都以书籍作为获取知识的对象,所以“学道人”群体可以看作“读书人群体的一个子集。此外,明末流行的诸如《楞严经》、《六祖坛经》、禅籍等佛教经典通常是他们的必读书目。这些人士不但阅读也编纂了许多文本,李贽本人也投身于大量的编纂活动之中。这一时期的“学道人”也因此形成了独特的理解宗教文本的策略。譬如李贽曾在其著作《心经提纲》中谈及他对道、经、学、解之间关系的理解:“道本大,道因经故不明,经以明道,因解故不能明道,然而经者道之贼,解者经之障,安足用与?虽然,善学者通经,不善学者执经,能者悟于解,而不能者为解误,其为贼为障也宜也。” 李贽反对智识主义的理解方式,而提倡一种超越“经”和“解”,重新回到“道”,强调体验和实修的方法。那么具体而言,李贽的读书生活是怎么样的呢?在芝佛院剃度生活期间,他闭门读书:“闭门下键,日以读书。” 在他的文章《读书乐并引》中,他也坦言自己是为己读书、写作。因此,李贽的修行是由内到外的——强调内心世界的丰富,从而生发出在外在世界的表达。不仅如此,李贽读书、写作注重抒发性情而不惧雅俗,和当时士大夫所秉持的“雅”有所区别。此外,他还编辑了大量宗教内容的合集、文集、书信等,范围涵盖儒、释、道,甚至还有民间传说:《儒禅》、《僧禅》、《太上感应篇》、《三经解》(老子解、庄子解)、《五灯会元》、《僧土诀》、《九正易因》、《四书评》、《阳明先生道学钞》、《阳明先生年谱》、《龙溪先生文录抄》、《李长者批选大慧集》、《李卓吾先生批点道余录》、《言善篇》、《三教妙述》、《睽车志》、《说弧志》等。这其中并非每一部都编成了,譬如李贽曾声称自己将编辑《儒禅》、《僧禅》这两部,但没有最终成书的实证。03

行动中的“本真”“学道人”并不是一个死读书的群体,而是追求体悟,强调实修和体验,要求一种从主观到客观的表现方式,即行动、表演。“本真” (authenticity) 是海德格尔哲学中一个很重要的概念,而中国哲学史中并没有西方意义上的这个“本真”概念,虽然道家典籍中提及过“本真”,但一般都用作形容词。从含义而言,吴疆教授认为“本真”更接近禅宗的“正宗”这一概念,而这种“正宗”不排斥它者也为正宗。吴疆教授认为“本真”是在本体论、宇宙论上的真实、自然的状态;是一种理想与现实相对应的关系;也是某一文化传统价值观的基础和源泉。也就是说,当理想和现实不对应的时候就会引发本真的危机。吴教授认为明末清初就存在着一种本真的危机,而当时很多有识之士都意识到了这种问题,并试图恢复本真状态。不仅从社会文化角度而言,本真对修行者也是至关重要的。李贽的“本真观”中最有名的是 “童心说”,虽然相关文论中比较少用到佛教方面的资源, 但李贽对佛教的理解是很深入的。吴疆教授认为李贽的本真落实在解经策略上,可以被概括为“激进的不二论” (radical nondualism)。如李贽对《楞严经》第二卷“晦昧为空”段曾评论道:“心相其可空乎!...岂知吾之色身自外而山河,遍而大地,并所见之太虚空灯皆是吾妙明真心中所现物相耳。是皆心相自然,谁能空之耶?心相既总是真心中所现物,真心岂果在色身之内耶?夫诸相总是吾真心中一点物,即浮讴总是大海中一点泡也。使大海可以空却一点泡,则真心亦可以空却一点相矣,何自迷乎?” 在李贽看来,妙明真心是他的本体,所谓的相都是一个显现,因此他反对真心和物之间的二分,认为心和相是不能分开的。更进一步而言,“学道人”追求将对本真的体悟都要落实到行动中,即“行事”(performance)。有关行事最知名的案例之一即为 “山农打滚”:颜山农(颜钧)曾于讲会中突然就地打滚,声称自己得到了良知。耿定向作为比较传统的理学家,对打滚这样鄙俗地反应体验的做法非常反感,而李贽则针对耿定向的看法评论道:“所云山农打滚事,则浅学未曾闻之;若果有之,则山农得自良知真趣,自打而滚之,何与诸人事,而又以为禅机也?......打滚时,内不见己,外不见人,无美于中,无丑于外,不背而身不获,行庭而人不见,内外两忘,身心如一,难矣!难矣!” 可见李贽虽然之前未曾听说过“山农打滚”的故事,但在他看来“打滚”是一种很高的境界,堪为不二论的代表。此外,文本中记述的有关李贽“行事”的案例常常与公案高度相似,如下图案例即以典型的禅宗机锋问答的方式叙述了李贽开悟弟子无念深有的故事。文中“居士”为李贽,而“师”则是无念深有禅师。李贽自己虽然不是出家人,但他收了出家人无念深有为弟子,这位弟子后来成为了河南黄檗山的住持,故又被尊称为黄檗无念禅师,有一定名气,与很多士大夫有交情。故事中的“聻”并非李贽独创,而来自《五灯会元》然而此故事的场景与唐宋时期有很大区别——居士作为老师,而出家人反而成为了开悟者,“学道人”就是这样具有多样化和创造性的群体。

(摘录自讲座直播:行事举例 无念深有的开悟因缘)

李贽最终自尽于监狱,死得相当壮烈,而相关记叙中,李贽的最后一刻颇有禅宗祖师的风范:“汪可受问:‘先生末后一著如何?’ 李贽:‘吾当蒙利益于不知我者,得荣死诏狱,可以成就此生。’ 又大声鼓掌说:‘那时名满天下,快活快活。’” “快活快活”在《五灯会元》中亦有出现,传达了典型的禅宗态度。

结论

传统上对于李贽这样的人物,如果不从“学道人”的角度来看则无法介入,因为难以辨别李贽到底是儒、道、释?其出发点是叛教的体系,贴上任一标签似乎都不够拖动。中文著作中常用“杂糅”、“会通”、“出入”等词介绍李贽,看似恰当,仔细品读却又有言之无物之嫌。

因此,考虑到佛经文本读写对“学道人”群体而言是很重要的活动,吴疆教授认为研究的问题可以有一些转化,即:李贽的佛经读写如何促成了他的“文字境界”的形成以及他付诸行动的“本真形式”?如此,很多过去未曾留意的李贽的行为与活动的相关研究都可加以推进。

总结

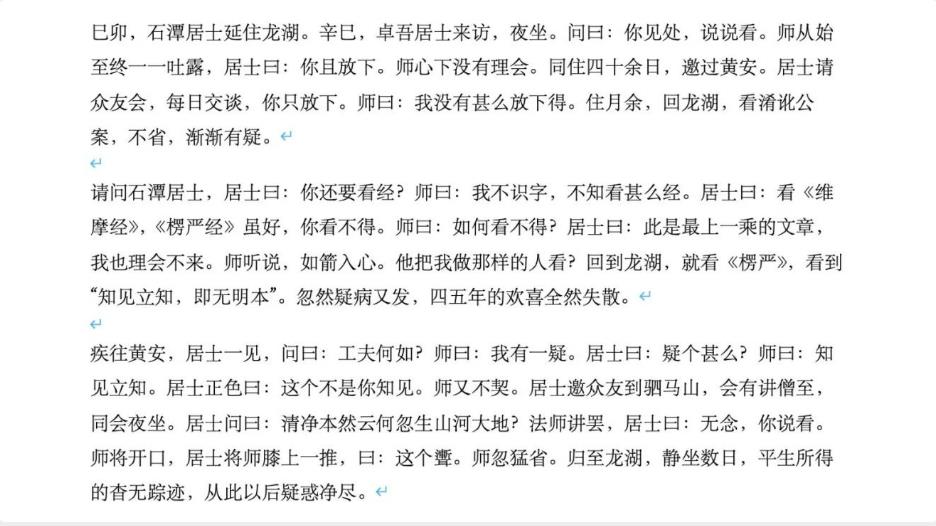

讲座之初讲了概论,其中一部分是假设,吴疆教授欢迎各位听众一同继续探讨。总而言之,“学道人”不是一般的学者 (scholar) 或学生 (student),不是道家修仙者或道学家,也不是真正主流的“三学记诵”的僧人。“学道人”最初作为一种语言现象出现在六至七世纪,而吴疆教授假设其与早期禅宗的形成有关,且口头传播和即兴发挥对其有重大意义;发轫于七至八世纪早期禅宗社群,全面形成于九到十世纪。晁迥《法藏碎金录》、《道院集要》等有关“学道人”的论述具有标志性,以书面文字为特点。“学道人”群体的特点如下图所示。讲座结束后,王建宝博士做了简要总结。他对吴疆教授的演讲给予了高度评价,称其对于精神人文主义来说是理论的贡献和内容的充实,并将“学道人”与杜维明先生提出的“体知”儒学联系在一起,点出“学道人”的概念对当今社会也极其重要,这也是一场与现代的对话。王建宝博士将“学道人”三字拆开,巧妙地总结了讲座内容:“学”体现了儒家传统的精神;“道”是鲜活而变动不拘的,彰显与时俱进的精神;“人”则是此时此刻当下的人,开放包容生生不息。在互动环节,听众也就“悟道”等相关问题与吴疆教授进行了深入讨论,吴疆教授强调宗教研究中学者需要保持客观,将案例作为历史现象研究,判教并非学者的工作范畴。

杜维明先生也在线上对吴疆教授的讲座内容作出回应。他指出讲座中所阐述的“本真”与儒学里的“终极关怀”一致。如张载名句“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”所言,天人合一的观念鼓励人们在现实的世界中寻找终极关怀终极意义,而且要向着这一目标持续向前努力,学做圣人。杜先生认为这种观念本身就是一种体悟。“本真”这一概念虽然从海德格尔哲学得到启发,却在中国三教思想中有着深厚的根源,意旨对做人根本价值的终极关怀,以及追求终极关怀的基本信念。因此,“本真”超越其历史意义成为了一个兼具重要性与紧迫性的现代课题。

供稿:叶青青