以“全球对话与共享未来”为主题的第十届“嵩山论坛——华夏文明与世界文明对话”(2021)近日在京举行。根据会议既定日程,来自海内外的15明专家学者于2021年10月16日下午在线上出席了论坛小组研讨之“十年未济:对话的践行与机制构建”。

本组研讨由中国社会科学院哲学研究所研究员、联合国教科文组织“国际哲学与人文科学理事会执委”陈霞女士主持。

文明对话的践行——中日和而不同以及伊儒互鉴会通

杨教授的发言题目是“文明互鉴 伊儒会通”。她认为中国智慧是以“命运共同体”取代“想象共同体”,意义非凡。“想象共同体”将西方与中国、西方与非西方的关系,建构为“我们”与“他们”的关系。用“我们” 代表理性、现代、民主与和平的“西方”,以“他们”代表非理性、传统、专制和暴力的“非西方”。区分“我们”与“他们”的,不是文明,而是 “文明冲突论”背后的意识形态霸权。

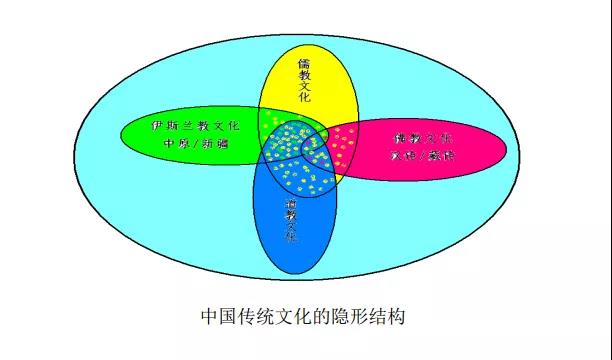

儒家文明和伊斯兰文明在交流中共存、在互鉴中发展。历史上,伊斯兰文明与儒家文明尊重彼此在宇宙观与认识论上的差异,强调形而上层面及社会文化功能的一致性,和合共生千余年。

“天方之经大同孔孟之旨”,儒家文明和伊斯兰文明引导人们超越启示与理性、存在与思维、主体与客体之间的二元对立,强调天与人、自然与社会、东方与西方的互补关系。通过文明传承和道德教化,为民众提供人生智慧和精神指导。

面对一个加剧分化、更具不确定性、更加复杂多样的世界,儒家文明和伊斯兰文明需要携手共进,在主流价值观的引领下,用现代理念统摄物质和精神文明,用新思想体系推动法治化进程,以更有活力的文明成就贡献世界,促进人类文明和平共荣。

在以“伊儒会通与明清时期中国传统文化体系的重构”为题的发言中,杨教授提到,认识中国传统文化须有两种视角,一是内在的文化发明,即中国传统文化的形成、发展始终根植于生生不息的中国社会与历史生境之中;二是外在的文明互鉴,即中国传统文化的形成、发展不是在孤立的历史中的进行时,而是至少在轴心时代以来与欧亚大陆诸文明的交流、互鉴中的有容乃大。

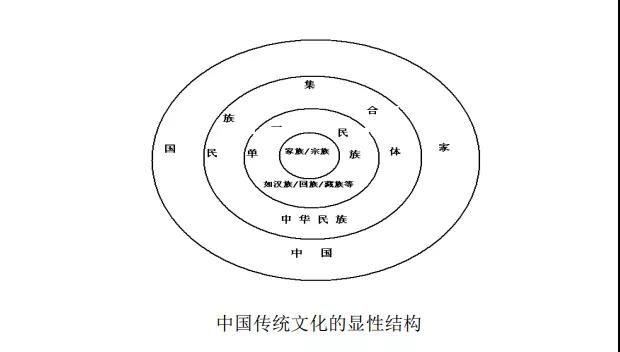

同时,在学术研究范式上理解中国传统文化须走出“两种中心主义”的画地为牢,一是“华夏-中原中心主义”,;二是“中国中心主义”,它也时常与第一种中心主义纠缠在一起,成为正确认识中国传统文化体系的学术视野的“白内障”。

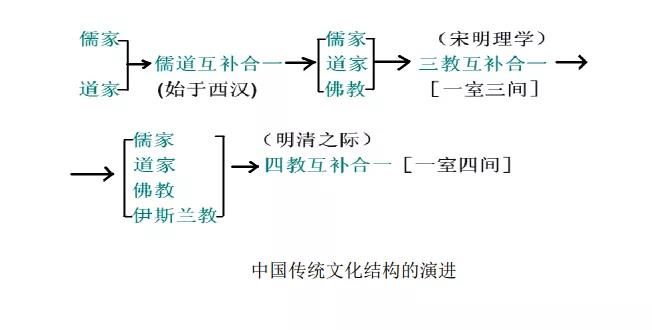

杨教授认为要在动态的历史发展中来认识中国传统文化结构。在近代中国遭遇西方之前(1840),中国传统文化体系已完成其构型,先后经历了三次文化结构转型或文化重构:一是春秋战国时期“百家争鸣”之后,始于秦汉而成于唐代的“儒道合一”,二是宋元明时期的“儒道释三教合一”,三是明清之际“儒道释伊四教合一”。

杨教授提到,杜维明先生同样给予了刘智以很高的评价:

1. 刘智的成就被中国穆斯林理论家和实践者广泛认可,认为它是在中国伊斯兰黄金时代,对伊斯兰哲学最深奥微妙、最系统、最原创、最有创造性的阐述之一。刘智被认为是中国穆斯林思想认同的深奥源泉;

2. 《天方性理》是对明末清初儒家思想和回—汉对话的重要贡献。它扩展了儒家思想家的哲学视野,促使中国思想史学者重新思考他们关于儒释道三教的基本看法;

3. 《天方性理》与耶稣会特别是利玛窦的伟大工作一样,丰富并扩展了儒家的论域,而且在某些领域,甚至更加重要;四是它无疑推动了中国研究和伊斯兰研究,也推动了宗教和哲学的比较研究和阐释。 (杜维明《刘智的天方圣学及其在中国思想史上的意义》)

关于伊儒会通的重要文化意义,正如清代内阁学士兼礼部侍郎徐元正对伊儒会通的代表人物刘智的评价:“天方去中国数万里,衣冠异制,语言文字不同形声,而言性理,恰与吾儒合。”

高邑先生的发言题目是 “一衣带水,知己知彼;一带一路,和而不同”。他在发言中提到,自己是从北京大学毕业的第一个日本政治家。同时强调了以下几点:

1. 和而不同的前提是“己所不欲,勿施于人”,是同情地理解他者,虚心地学习他者,勇敢地进入他者的内心世界,由此丰富自己、反思自己并提高自己,从而形成一个“段位”提升的自我,建立更加开放包容的集体共同意识。

2. 要做到和而不同,还要反对各种线性进化论,超越古今之辨。正如杜维明先生指出的,“本来,中国有中国的古今,西方有西方的古今是显而易见的道理。只从古老文明来理解中国,或只从现代文明来理解西方,在学术上既不能言之成理又不能持之有故,但居然在知识界拥有相当大而且为期相当久的说服力,其中必有深厚的历史原因。”

3. 要做到和而不同,还要超越体用之争。中国从张之洞以来的体用之争,日本从福泽俞吉以来的脱亚入欧之见,都为我们造成了巨大的影响。历史的悲剧往往含蕴在体用之争的迷思之中。如果“和”是用的话,那么“中”就是体。

高邑勉对于中日友好充满了期待。在东亚共同体内部,中日是一衣带水的邻邦,可谓知己知彼。在全球视野下,中日一起倡导一带一路,期待和而不同。他坚信,如果我们能够从就宇宙的视野来看,那么在和而不同的基础上,我们能够实现天下大同。

四 人物案例研究

姚才刚教授以“刘述先先生对当代儒学发展与文明对话的贡献”为题进行发言,他认为刘述先是介于方东美与牟宗三之间的当代新儒家的代表人物,对当代儒学发展做出了巨大贡献。先生的新儒学思想贯穿着“理一分殊”的方法论原则,即通过对“理一分殊”的现代诠释,为传统与现代的结合架起一座沟通的桥梁;注重发掘蕴涵于儒学中的超越精神,突出儒学的宗教性功能;从儒家视角建构开放的整体观。

刘先生在当代文明对话方面也颇具创见。他主张,世界上不同的文明形态并不需要在“分殊”层面上寻求一致,未来的世界不需要发展成为一个无差别的统一世界,恰恰是因为有不同文明形态的差异才能够构成一个丰富的世界文化宝库。但文明形态的多元开展并不意味着分崩离析,也不意味着互相排斥,恰好相反,多元开展正需要一种开放式的对话,需要谋求一种低限度的共识,需要达成“理一”层面的契合,以避免文明冲突的加剧。

*刘述先、杜维明都是当代新儒家第三代的杰出代表。他们继承了前两代的学术成果,出入两希,返归六经。

陈霞教授的发言题目是“走出“自己”,遇见“异己”——论叶秀山的中西哲学双向融通”。

“笛卡尔式的焦虑”和中国哲学的“超越性焦虑”在陈霞教授的发言中若隐若现。陈教授认为,中国哲学虽然缺乏知识论的环节,却顽强地坚持着存在论的思路。儒家之“天命”“天道”“天理”之“天”兼具神性、德性和自然性,人处于天地人三才之中,参赞天地之化育,能够“与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶”。(《周易·干·文言》)天人合一,“天”不是超越于人之外的非时间性的存在。

她以叶秀山先生为例,以知识论、存在论为框架,分析叶先生融通中西哲学的研究心得。他认为中西哲学在认识论上走向了分离,却在存在论上迎面相遇。他援西入中唤醒中国哲学;援中入西激活西方哲学。他所从事的译介、研究、沟通、比较、互补的工作,是一种跨文化的交流与对话,形成了中西哲学双向融通的特色。

崔教授的发言题目是“重建先秦思想谱系——廖平经学一变、二变时期的诸子尊孔论探析”。他的观点是,廖平在经学一变、二变时期,将“平分今古”逐渐发展为“尊今抑古”“真今伪古”。廖氏经学体系的构建过程,也是他对先秦思想体系的重建过程。从“子书多今学”到诸子尊孔论,廖平将诸子学与诸子书完全纳入到今文经学的体系中,使之成为孔子思想的支脉。这个重构过程也具有内在矛盾和破坏自身体系的因素。

章太炎出身于于古文经学,从历史的角度,重建孔子观,新解诸子学,研究经学史。这与廖平的“孔子制作”论,势如冰炭。

崔庆贺认为,章太炎与廖平关于六经、孔子、诸子的争论,其实是两种不同的文化道路之争。章太炎认为中国的经学体系已经无法继续提供完整的价值意义了,经书因之变成史书,应该重新发觉诸子的思想价值,同时取法外来思想。

廖平与之相反,他要通过对今文经学的重新阐释,从而建立一套光耀千古、容纳万邦的义理与制度的新文化体系,这个体系的核心就是“孔子制作”论,诸子尊孔论成为该体系中的支撑性观点。两人的争论,既是历史上今古文经学之争的延续,也是近代重构中国文化体系之争,还是重建先秦思想体系之争、新解诸子思想之争,预示了中国思想、学术转型的复杂与深刻。

“‘现代’以外——章太炎的历史哲学与启蒙反思”是吴博士的发言题目。从廖平对清代汉学史学化趋势的批评,到章太炎以历史批评今文经学,可以明显看出,经学独尊地位已在学术趋势中逐渐弱化,史学与子学必将填补这部分学术地位 。(罗志田:《清季民初经学的边缘化与史学的走向中心》,见罗志田:《权势转移: 近代中国的思想、社会与学术》,武汉,湖北人民出版社,1999年,第302—341页。)

传统与现代的二分与进化叙事是“现代性”一词的题中之义。从启蒙之初,对普遍历史的建构和重构一直是历史哲学的主题,与此相应,对这种目的论史观的反思也从未停止。对西方世界以外的学者来说,线性的进化历史具有更为严峻的政治意涵,对近代日本和中国来说,文明史叙事关乎民族存亡。章太炎受到传统学术、佛教资源、西方现代精神多重影响的思想家,他有意识地提出了去哲学化、反对普遍叙事和目的论的历史观,讲述了在事实和价值上都迥异于进化论的人类演化过程,并为之建立了扎实的哲学论证,章太炎历史哲学的深刻内涵提醒我们,应当将之置于更广阔的时空中和启蒙反思下加以考察。

在“进化”的价值问题上,章太炎主张“进化之实不可非,而进化之用无所取”。

吴博士指出,在“现代”语境下反思章太炎,与在章太炎的语境下反思“现代”都非常具有启发性。后者意味着超越现代性的历史哲学视野,将被截断的“传统”和“现代”都视作未完成之物,以连续性和多元性取代被建构出的线性二分,而前者意味着不再粗暴地将他划分进保守或进步的阵营,蹩脚地称之为文化上保守、政治上激进,而是在他置于全球性、历时性的对启蒙价值和现代秩序进行严肃反思的浪潮之中,建立他们的对话关系,从中寻求我们身处现代社会以外的可能性。

五 超越“超越性焦虑”:儒家的宗教性

李彬博士以“论程明道与王阳明的‘万物一体’思想”为题进行了发言。他认为,目前学界对王阳明“万物一体”思想的研究成果颇为丰硕,对其“万物一体”思想的明道渊源也均有所涉及,但对二者“一体”思想的继承关系及其异同的理解和抉发均不够深入。

在明道那里,天地之“气”和在人身之“气”,皆被“生生之仁”所涵摄贯通,而“万物一体”也是基于作为“生生之仁”的“天理”而非宇宙论意义上的“气”。

阳明明确提出“同此一气”和“一气流通”的说法,更加重视“气”在其“万物一体论”中的地位,但根本上,他仍是从“一体之仁”而非“同此一气”的角度,指出人与天地万物共享同一本体。

明道与阳明虽然皆重视“气”在“万物一体”中的作用,但显然更加重视作为本体的“仁”而非“气”。基于此,明道要求学者“先须识仁”,以直接把握本体为工夫,即本体即工夫,而阳明则要求学者“致良知”,在把握良知本体的基础上做工夫,即工夫即本体。

* 马一浮先生指出,学问之道无他,求其变化气质而已。然而气有所禀。明道子的“血气贯通”意义上的“一体”,阳明子的“一气流通”意义上的“一体”,是从工夫上说本体。工夫没有尽头,圣贤气象万千。陆象山曰:千古圣贤若同堂合席,必无尽合之理。然此心此理,万世一揆也。王龙溪曰:千圣同堂而坐,其议论作为必不能尽同,若其立命安身之处,则不容毫发差者。

王小超博士是当代对儒家宗教性体悟很深而且研究也很深的学者,他的发言题目是“对越在庙:先秦儒家的我与祢”。

他敏锐地指出,在基督教中称上帝为“父”者自然只是耶稣一人。但中国人的“祢”却人人皆有,自幼丧父的孔子“为儿嬉戏,常陈俎豆,设礼容”(《史记·孔子世家》),他应该不仅仅是在游戏。如果儿童仅仅拥有玩具,仅仅只能向玩具称“你”,那儿童不免会陷于“非人”的危险中。而正是对父母的念念不忘,才保证了儿童成长为一个人。所以,我相信,在孔子祭祀叔梁纥的现场,孔子必然会以全部的精诚来面对他的“祢”。在这一打破生死界限的实践中,我们能将其中所蕴含的神圣维度抛离出去吗?

男女之爱变数甚多,但父子却是天生的恒定的“我们”,这个“我们”几乎不可能被打破。当然,总有一个重大的生存事件使他们分离,那就是“死亡”。当“子”终于长大成人,而“父”亦不免老死的命运之时,“我与你”的关系还能持续吗?尚生存于世间之“子”是否还能对“父”称呼“你”?“祢庙”的设置,就是对这个问题的最好回答。祢庙与祖庙对古人的重要性并非为今人所熟知。

* 子曰:“昔者,明王事父孝,故事天明;事母孝,故事地察。长幼顺,故上下治。天地明察,神明彰矣。”

我们翻阅古籍,会发现很多这方面的记载。比如,发生战争时,“子”要守护在祢庙之旁:

战则守于公祢,孝爱之深也。(《文王世子》)

王博士说,父子的相遇是一个重要的事件,它塑造了一个新的世界,这个新世界被父子共同拥有。

*《诗》云:“鸢飞戾天,鱼跃于渊。”言其上下察也。君子之道,造端乎夫妇,及其至也,察乎天地。”

不拥有父子之“相遇”的人是孤独的,就“孤独”这两个字在先秦时代的意义来说,即是如此。“老而无子曰独,幼而无父曰孤。”(《孟子·梁惠王下》)“独行”的寂寞境遇,不就是因为我们根本找不到一个可以对之称述“你”的存在吗?

* 敬天法祖是中国文化的基因。父子之天伦是天人合一的具体化。重天不轻人,重人不轻天。儒学的宗教性开显在对越在庙,超升于对越在天,维天之命,于穆不已,生生不息!

Copyright@2014北京大学高等人文研究院 京ICP备案1253235 地址:北京市海淀区颐和园路五号北京大学李兆基人文学苑4号楼 技术支持:iWing