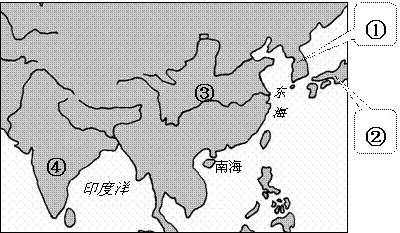

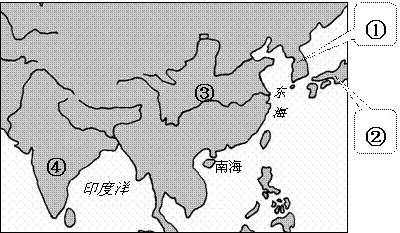

2021年7月12日,北京大学高等人文研究院“精神人文主义·云讲堂”第20讲在腾讯会议举行,主题为“跨体系社会与中国历史中的区域”。讲座由清华大学首批文科资深教授、博士生导师汪晖先生主讲,高等人文研究院副研究员、长江商学院研究学者王建宝博士主持。本场讲座是高研院2021春季学期的收官讲座。

左:汪晖 右:王建宝

汪晖教授认为,重新界定“中国化”的概念,即“一个跨体系社会的中国”,具有重要意义,并对此进行了阐发。

跨体系社会,首先是指包含着不同的文明、宗教、族群和其他体系的人类共同体,或者说,是指包含着不同文明、族群、宗教、语言和其他体系的社会网络。这个跨体系的社会可以是一个家庭,一个村庄,一个区域或者一个国家。「为什么要抛开传统范畴,提出 “跨体系社会”这样一个陌生概念?」一定程度上是因为传统范畴的局限性。传统范畴常常带着历史所赋予的一些看法,当人们阅读到这些范畴的时候,即便还未进入其所界定的语境,但已然产生了前见,因而容易造成某种误解。比如在欧洲历史中,“文明”这个范畴一定程度上也经历了种族化的过程,伴随着民族主义知识的形成、种族主义知识的形成,文明本来是内部包含多样性的一个文明体,但文明体的概念在近代历史中往往也同样会比宗教、语言或者某单一的体系作为界定它的特征。在19世纪,这些范畴被提出来时,其背后总是有一定的文化、政治指涉。在今天,原有的范畴大多失去其原初指向,即便不妨碍继续使用,但也带来了一些遮蔽性。以中国文明来讲,她可被称为“跨文明的文明”。因为西藏文明、蒙古文明等是一种文明,可其是内在于中国文明的文明,同时又在某些方面带有世界性。它们的开放性并不因为在这个区域内从属于中国文明而完全失去自己作为一个体系的特征。所以跨体系的社会,也可以说是一种跨文明的文明。

“汉化”“华化”和“中国化”这几个范畴之间存在许多重叠。“华化”,更强调移民和交融中的文化融合以及承认关系,而“中国化”则同时包含着制度、法规、政治价值方面的内涵。尽管历史中的“夏”“华”“汉”等概念包含着族群文化和政治共同体的含义,但这个漫长和复杂的变化最终凝聚于中国的现代进程当中。所以在当代语境中,用“中国化”来取代“汉化”的概念是非常必要的,原因有四点:

在北方民族入主中原之后,在保持自身民族特性的同时,也都力图将自身合法性建立在中国王朝的谱系之上。这个认同是主动的,不宜于用汉化这个常常有被动性的含义加以描述。

这些王朝的中国化既不是单一的融合过程,也不是单向的征服过程,它涉及复杂的“承认”关系,这一承认关系既包括中原地区及其周边人民在日常生活的融合基础上对王朝正统的承认,也包括周遍王朝和欧洲国家在朝贡关系或外交关系中对这些王朝(尤其是清王朝)作为中国王朝的承认。

中国化也是以王朝内部的移民、通婚、风俗变迁、相应的制度调整和其他社会流动为日常生活的基础的。

“中国化”并不意味着中国的单一性,无论是多民族统一的王朝,还是多民族统一国家,中国的统一性都不能等同于单一文化的政治体。恰恰相反,统一或统合恰好是以无比丰富的多样性为内在的要素和肌理。

一定程度上,“区域”既不同于“民族-国家”,也不同于族群,在特殊的人文地理和物质文明的基础上,这一范畴包含着独特的混杂性、流动性和整合性,可以帮助我们超越民族主义的知识框架,重新理解中国及其历史演变。“区域”的范畴非常广阔,可以是跨国性的区域,也可以是一个国家内部的区域。

法国年鉴学派的大家费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)的著作《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》是一个区域主义的叙述。他用地中海这样的一个地域空间跨越不同的国家甚至是文明,这个里面包含了不同的文明,跨越了不同的洲,不仅是国家还是洲,非洲、欧洲、亚洲,都跟这个区域有一定的、不同的关联。

《近代中国的国际契机:朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》是日本的滨下武志教授对于亚洲朝贡圈的论述。他基本上认为,即便到鸦片战争之后,中国历史上在亚洲区域特别是东亚、东北亚的朝贡性的区域网络依旧存在。针对国家行政区划而产生的区域主义,并没有直接地挑战民族国家史的框架,但它把国家做了一个区域性的解释。无论在中国的民族史研究中,还是在中国人类学研究中,都存在着一种叫做“民族史内部的超民族叙述”的范式。为什么民族史内部会出现这些超民族叙述?第一,民族形成本身的多元性和混杂性迫使以追溯民族起源为己任的民族学、考古学向超越单一起源论方向发展;第二,由于中国历史所呈现的断裂和连续的辩证关系,历史学者自觉、不自觉地将中国作为一个自然演化过程的动态存在,而不是由某个强力由上至下进行规划的产物。

修筑长城是一个政府安排,毫无疑问,但是随着时间的推移,长城已经成为一种地域性的界标,对其后边疆区域的形成,像欧文·拉铁摩尔(Owen Lattimore)描写的长城两边,形成了一个独特的区域,影响是非常深远。再比如说,作为一个古老的农业文明,中国最好的土地即灌溉的土地,像拉铁摩尔所说,“而建立并维持灌溉制度所必须的水利工程,要想完全由私人完成是不可能的。”“水利工程必定要由国家经营。这样,国家从事这类活动的能力,就比土地所有权更进一步地成为政治力量的基础。”

「所谓的“地方的非地方性:稳定与流动的辩证”」

无论内部存在多少种动态关系,如果没有稳定性也就不能构成区域。区域概念既是对特定历史关系的综述和描绘,也是以概念化的方式对这些流动性关系进行稳定化的努力。比方说当代中国,国家的“西部大开发”政策出台时,云、贵、川等西南省份,甘、陕、晋、青海等西北省份,以及新疆、内蒙、西藏等自治区忽然意识到了一种以“西部”为区域范围的联系,而国家的政策也以这样的区域概念为框架,重新构思国民经济的战略规划。在人类的历史当中,区域虽然是以地理为条件,但并不是一个自然地理的概念。区域的稳定性必然是以人类活动特征的流动性为前提的,而流动性又是区域形成的动力。所以桑原骘藏把中国南北区域的形成置于事件当中加以叙述,也就是以动态的关系描述静态的区域。区域常常是某种突变的产物,构成区域特征的那些风俗、文化、习惯、认同,乃至语言等,都不是区域的本质性特征,而是其历史性特征。只不过这个历史性有长有短,有暂时的,也有相对的凝结下来变成这个区域的似乎更为根本的一些特征。

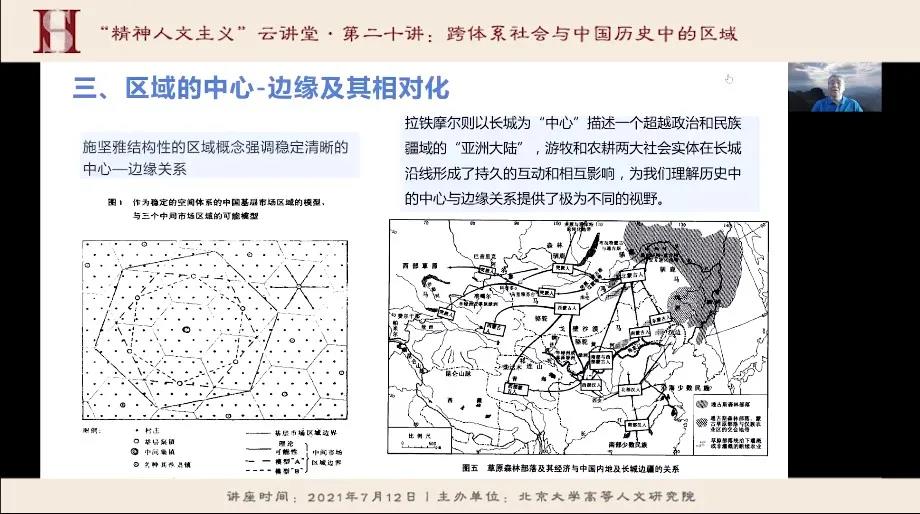

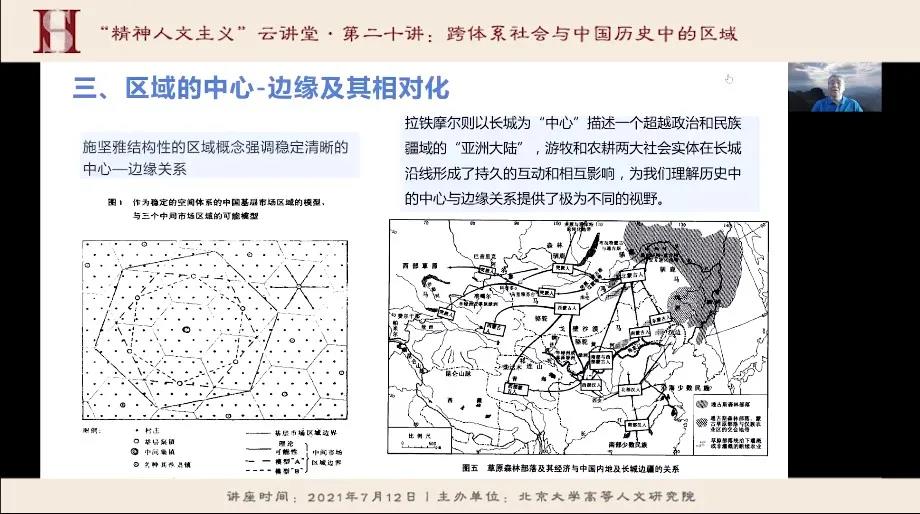

要从流动的角度看到区域的相对化。施坚雅提供的结构性的区域概念强调稳定清晰的中心-边缘关系。但是如果从稍微长一些的视角来观察,会发现也不完全是这样,比如拉铁摩尔以长城为“中心”描述一个超越政治和民族疆域的“亚洲大陆”,为游牧和农耕两大社会实体在长城沿线形成持久的互动和相互影响,就为我们理解历史中的中心边缘关系提供了极为不同的视野。

换句话说,影响区域的因素包括两点:一个是区域和区域之间的流动性;一个是区域的中心-边缘关系。区域的形成,一定程度上依赖于历史变迁本身和依赖于什么样的力量在当中来进行主导。而这其实也是流动性的另一面,流动性不只是从一处到另一处,它还意味着中心-边缘关系在不断的演化。

区域关系常常会发生逆转,或者是变化,导致区域关系发生重要变化的是一些很特殊力量,在历史上,甚至在当代世界也是如此。某一个地区自己有丰富的民族文化,但是由于宗教关系的变化,突然有一种新型的宗教或教派的介入,使得这个地区性的文化发生重大的变迁,这是一种介入性的力量(intrusive system)。像经济开发当中,中心地区或者中央权力对区域也是一种介入性的力量。这是不同的介入性力量。所以考察区域关系的变迁,需要区分不同的力量及其矛盾、斗争和融合。对于现代中国的变迁来说,真正的普遍性力量是中国革命、社会主义建设、改革开放这等重大事件。在这个进程中产生的政治力量、文化价值和经济关系是总体性的,也就成为了民族区域内在的、结构性要素。这些介入性的力量不是传统意义上的外来力量,而是由上至下,由下至上往复运动的,这是构成社会运动的机理的一种普遍性的力量。

区域的形成除了地理条件之外,更重要的是人类的活动。统一和分裂,认同和差异,集权和分权,从属和自制这些政治性议题全部可以在所谓的“多元的时间”和“均质的时间”概念的对立当中来找到自身的认识论的根据。仅仅用空间性的区域概念替换时间的多元性,并不能够有效地解决民族史研究中的中心化和排他性叙述的倾向。区域的构成包含着自然地理的要素、文化的要素、群体生活方式和生产方式的要素,如游牧、农耕、渔猎、商业、工业等等。经济和政治关系的相互依赖性、迁徙和流动、国内和国际体系中的位置、国家规划的行政区划、世界承认的跨行政区域或跨国联盟等等,区域概念的模糊性和重叠性决定了一个双重的事实,也就是说,一个地区可能同时属于多个地区,一个地区可能包含多重社会关系。横向时间的概念并不否定多元主体的活动,而要求把主体的活动——无论是宗教的、世俗的、文化的、政治的、经济的,还是礼仪交换的等等——放置在接触、交往、碰撞、融合、对立等关系中来解析它的意义。因此,所谓的从横向的时间来观察一个社会,也就是将接触、混杂、连接、融合、分离、消亡等等过程置于描述的中心。不只是通过纵向的时间轴向的主体化,而是同时还要通过横向关系理解一个社会的形成。

最后汪晖教授用为什么野蛮的第一次世界大战产生在所谓的“发达文明”中这一示例结束了讲座。欧洲的战争是具有人格特征的民族国家间战争,从区域的角度说,要从带有混杂性、流动性的过程来理解,就不会是像民族主义知识那样来造成区域和区域之间通过主体化而形成的冲突。汪晖教授认为,虽然过去有很多不同的方式去理解中国认同,但从区域角度去观察这个问题是其中一个非常重要的部分。

报告结束后,主持人王建宝博士进行了简要总结。王博士认为,汪教授的演讲以历史研究和民族研究中的区域概念为线索,论述区域的稳定性、流动性、中心与边缘关系、导致区域格局发生变动条件、区域在空间和时间上的差异结构及其互动关系等问题,深刻阐释了当下文化认同与区域认同面临挑战和危机。所有区域、尤其是民族区域是一个跨体系社会,以族群、宗教、语言等单一方式研究区域和民族区域,难以呈现区域的复合性和混杂性的特征。跨体系社会的概念提供了一种超越欧洲民族主义知识理解中国及其区域的视角。讲座结束前,汪晖教授热情地解答了线上听众的问题。最后主持人王建宝博士代表高研院师生和院长杜维明先生对汪晖教授以及近600位在线参加讲座的听众表达了感谢。